吳進/物質化的毛式美學理想──「毛文體」與現代漢語

毛文體是李陀在八十年代末提出的一個重要概念,現在在學界已頗為流行。這個概念使得文革後對毛主義的認識達到了一個新的深度。即是說,毛主義不僅被視為一種曾佔統治地位的意識形態,而且被視為一種曾享有特權的文體或語言風格。不過,李陀一直沒有準確地描述什麼是他所說的毛文體。他指出過這種文體是「一套修辭法則和詞語系統,以及統攝著這些東西的一種特殊的文風」,但他沒有清晰地告訴我們這是一種什麼樣的「法則」、「系統」、和「文風」,這種文體有什麼樣的美學特徵。很明顯,他不想在這樣的層次上討論問題,或者說,他不認為這樣的問題有值得他探討的理論意義。李陀這種也許是無意的傲慢給後來的人們造成了迷惑和誤解。比方說,很多人把毛文體等同於文革時期的官方語言,從而彰顯其荒唐和空洞。對現代漢語言問題頗有心得的韓少功先生就作如是觀。他在清華大學演講時曾明白無誤地表示過自己的觀點:

中文系請李陀先生來講過課,是吧?李老師曾經研究「毛文體」,有人也將其稱為文革時期的「黨八股」,就是一種紅色的「洋腔」和「書生腔」,一種極權時代的陳辭爛調。「在黨的十大精神光輝照耀之下,在全國人民深入開展革命大批判的熱潮之中,在大江南北各條戰線捷報頻傳凱歌高奏的大好時刻,我們清華大學今天開學了(眾笑)!」這種繞來繞去的語言垃圾,就是當時常見的套話。

對比一下李陀的文章,我們可以發現這裏有一個誤解。李陀並沒有直接將毛文體理解為「文革時期的黨八股」。作為曾對廣大青年有著巨大誘惑力的毛文體,也絕非從一開始就是這種「繞來繞去的語言垃圾」。李陀是把毛文體作為一種從延安時期就逐步建立起來的、具有號召力並且體制化的官方話語來理解的。李並沒有僅僅把毛文體問題看作一種純粹負面的文化垃圾,即使在談到這種文體的負面影響時,他也沒有忘記他談的是一種有著顯著成績的現代性話語。問題是諸如韓少功這種對毛文體的簡單化、狹隘化的理解卻頗能得到聽眾的認同,也符合大眾對一種似乎過時的文化習俗的預期評價。大家寧願與這種名聲不佳的勞什子劃清界限,以示自己的清白。但是,即使承認這種「文革時期的黨八股」是毛文體的諸多版本之一,我們也不能否認這種文體有別的版本──那些似乎並不那麼令人生厭甚至常常令很多人懷念的版本,比方說,《九評》式的版本,《東方紅》式的版本,楊朔散文式的版本,《歐陽海之歌》式的版本,小說《李自成》式的版本。稍微拉遠一些距離我們就可以看到,這些並不令很多人討厭的文化產品或話語模式,只有在毛時期的語境下才會產生並具有超越毛時期的藝術感召力。

從某種意義來說,毛文體並非是一種與今天無關、大家可以完全置身事外、視為笑談的陳年往事。實際上,毛文體已成為當代中國文化不可分割的一部分。作為一種物質化的毛式美學理想,毛文體在現代漢語的文章結構、修辭語法、乃至句型詞彙等方面都有深刻的影響。在毛時代,他提供了人們寫作的唯一方式。在後毛時期,雖然他不再享有「唯一」的特權,但仍有著無所不在的巨大影響。

二○○四年九月三十日的《中國青年報》上有一段頗有意思的報導。記者談到了他採訪在江蘇南通舉行的「首屆世界大城市高層論壇」的感想:

根據筆者在南通期間的採訪和觀察,中國市長在發言時有以下不足。第一,說話讓人不懂……第二,中國市長發言時不講場合,千篇一律,用的全是國內政治生活中長期養成的那一套「話語系統」,在國際場合大說特說自己的城市如何這樣,如何那樣,都是在國內不同的會議場合重複的那一套東西。相比之下,別國市長或市長代表,基本上是有一說一,用非常簡練的語言描述自己嘗試的特色或特別值得借鑒的東西……

第三,中國市長發言講宣傳多,講問題研究的少。筆者曾全程旁聽九月二十六日下午舉行的「市長圓桌會議」,近六十名來自國內外的市長或代表坐在一起討論,這對中國市長來說是很好的機會。可是,有的市長發言與大會主題有較大距離。據筆者觀察,除古巴外,國外代表發言都緊扣會議主題,既講自己城市特點,也講自己的問題,有的還講自己正在探索如何解決城市發展所面臨的問題。而中國市長總結起來就是一句話:「我市形勢一派大好」──可是,中國已經走過「文革」時代快三十年了。

這位記者的確很敏銳,比如他指出了這些市長們的講話風格與文革之間的聯繫。這個例子顯示出,起碼在官方話語層次,毛文體──儘管記者沒有用這個字眼──依然有其強大的影響力。市長們之所以言之無味在一定程度上是因為他們的語言風格是標準化的和非個人化的。更嚴重的問題在於,他們之所以如此也許並非是他們願意如此而是不得不如此。和當初在延安時期參加革命並需要學習毛文體的青年相比,今天這些市長們已經沒有那種「雙語」──毛語和非毛語──的能力。他們沒有體制化的毛文體之外的語言儲備。所以文章專門提到:「中國大使楊潔篪之所以被美國認可,其中很重要的原因就是,他能用美國人聽得懂的語言去辦中國外交」。這裏所謂的「聽得懂」當然是雙關的,不但指楊潔篪可說流利的英文,也指他能用一種非毛語言去和毛文體外的世界交流。而這樣的經驗在中國官場並非人人都有。

李陀並不是沒有意識到界定他的核心詞語「毛文體」的重要性。但他並沒有著眼於如何描述這種文體的特徵,而是關注這個詞語的性質,換句話說,關注在什麼意義上使用這個詞語。他承認他在兩種意義上使用毛文體這個概念:話語和文體。但他覺得這兩種意義上的毛文體都不能涵蓋他想表達的意思。在他的一篇重要文章〈丁玲不簡單:毛體制下知識分子在話語生產中的複雜角色〉中,他寫到:

毛文體其實也可稱作毛話語,但這樣命名會過多受到福柯的話語理論的限制,對描述、分析、和批評毛體制下的話語實踐的複雜性有不利之處。例如依照話語理論就會對「文風」這類東西不予特別的重視,而毛文體作為一種主流話語在排斥壓制其它話語時,文風刀是非常重要的因素。因此,如果不想生搬硬套福柯的理論,就需要新的命名。「毛文體」就是這種命名的嘗試。好在漢語對「文體」一詞的內涵可給予很大的彈性,使這一命名易於探索一種與中國的「國情」更適合的分析話語。

李陀使用了文體這個概念,但賦予了其新的理論深度,因為他想將毛主義作為一種文化範疇從西方現代中國研究的過度政治化中獨立出來。不過,他的主要理論貢獻並非毛文體本身,而在於他注意到毛文體使得毛主義體制化了。毛政體最重要的特徵之一在於其政體和文體的一致性,因而也是少有的會把文體的純潔性視為攸關政權存亡的大事來看待的政體之一。在毛文體的規範下,人們不但只能以「正確的態度」談那些被認可的問題,而且只能用那些被認可的、極為有限的方式來表達自己。李陀由此出發去研究毛的整個意識形態策略和現代知識分子與毛式國家話語的關係。比如說,他不滿過去對延安時期毛主義的研究主要集中在整風運動的政治層面,如對王明的鬥爭和搶救運動,而沒有將其視為一場「學習」運動,尤其忽視了這種「學習」主要是指一種話語──「毛文體」──的習得。李自然知道中共官方一直把延安整風作為一場學習運動,一場馬克思主義中國化、本土化的運動,但他的意思是這種中國式馬克思主義的建立實際上就是毛文體作為官方話語的建立,它滲透到建國後國家體制的各個層面。人們不但被要求掌握這種正確的話語,也被要求掌握這種文風。當最終通過了這場運動並習得了新的表達方式之後,他們就建立起了新的革命主體。新的語言習得成為知識分子從革命同路人到革命主體演變的不可回避的關鍵。李陀這樣總結:「在逐漸獲得一種絕對霸權地位的歷史過程中,毛話語同時還為自己建構了一種物質的語言形式,也可以說是一種文風,一種文體,換句話說,話語在一定意義上又是一種文體,它和這個文體有一而二,二而一的不能分解的關係」。

李對毛文體究竟為何物的解釋──一種定性式而非描述式的解釋──到此為止。儘管他對毛文體對意識形態的控制和新時期這種文體的被顛覆作了很多精彩的論述,但他始終對毛文體究竟為何物語焉不詳。所以,我們始終不能具體瞭解──儘管我們可以領會──新時期文學顛覆的究竟是一種什麼樣的文體。

然而,李陀有一個很有價值的觀點:由於毛主義誕生在一個關鍵的時期,即現代漢語形成的時期,毛文體對於現代漢語的形成和發展有著重大影響。

毛文體無疑是現代漢語發展史上一個非常重要的階段或方面,它在幾十年的長時間裏影響、左右或者完全控制了上億人的言說和寫作,大概再也不會有另一個語言運動能和它的影響相比。可以肯定說,它對現代漢語的成熟起了很大的推動作用。很多語言學家把現代漢語的規範化歸功於一九五○年代後開展的推廣「普通話」運動,認為這一運動最大成績是為全民族確立了典範的現代白話文和普通話,使口語和書面語都有了一種民族共同語為依據。這種看法在一定程度上並不錯,比如經過這種規範化以後,不僅文言文完全失去合法性,連半文半白的漢語寫作也差不多絕跡。但是語言學家們似乎忽視了毛文體在這一規範化中的作用。是毛文體為這一規範化提供了一套修辭法則和詞語系統,以及統攝著這些東西的一種特殊的文風───它們為今天的普通話提供了形和神。這些都不能低估。事情的另一面是毛文體對現代漢語發展的可能的嚴重束縛,這也不能低估。大眾語論戰中暴露出的那些現代漢語發展中矛盾和困難,不但在毛文體中未能真正解決,反而更尖銳了。因為毛文體真正關心的是在話語和語言兩個實踐層面對言說和寫作的控制,而不是漢語多元發展的諸種可能性。

所以,在一個封閉的語境中,毛文體成了現代漢語本身,因為它提供了「一套修辭法則和語法系統」,而且也成為全體人民唯一合法的正式語言風格。李陀批判毛文體不僅是由於它限制了思想和表達自由,也因為它改變了漢語作為一種描述語言的性質。李指出:「無論古漢語還是現代漢語,中國語言都是借助於帶有強烈圖畫性質的圖形(ideographs)顯示的。這種圖形同時帶有形旁和音旁。結果它就不同於建立在拼音和字母系統上的西方文字系統」。李陀高度贊揚了汪曾祺對現代漢語寫作的貢獻。他認為汪的寫作風格在兩方面是獨樹一幟的,即汪對方言和古漢語都給予了充分的注意。李對現代漢語特點的看法似乎很受當代語言學家申小龍的影響。申的文化語言學立足在中西語言的比較上並吸引了廣泛的注意。不過,申並沒有把重點放在古今漢語的比較上,而且也未觸及現代漢語是否西化的問題。事實上,申在進行研究時,同時用了古漢語和現代漢語的材料。在我看來,即使毛文體為中文的詞彙和句型帶來了某些變化,但尚不足以說明它改變了中文的基本特點。毛文體為中文帶來的變化主要是表現在美學原則上,儘管這種原則勢必會影響到這種語言的詞彙和句型。

正由於毛文體形成於現代漢語尚未定型的時期,而且當政者借助於國家機器推行這種文體,毛文體與現代漢語之間有一種難以分割的聯繫。它不僅使用在官方的政治場合,也用在其它的非專門領域,甚至滲透到日常口語中。這種文體和它所攜帶的文化信息、美學傾向以及價值觀念一起營造了特有的當代中國文化。毛文體以空前徹底的規範化在最大程度上割斷了與傳統的聯繫,這自然加速了傳統漢語向現代漢語轉化的進程。這種割斷招致了指責,但長期的使用之後也給使用者一種強烈的現代感,甚至一種作為現代人的優越感。考慮到五四激進的反傳統思潮的影響和近代中國積貧積弱的現實,我們可以理解為什麼毛文體能得以快速普及。

需要指出的一點是:本文所論的毛文體並非毛個人的文體。就狹義的文體而言,毛文體當然和毛自己文章的形式有關。實際上,毛的白話文寫得很漂亮。在使白話文成為一種成熟的文體方面,毛的著述有著特殊的意義。但作為國家意識形態和國家話語的標志,毛文體遠遠超出了毛自己的著述。毛自己的文體有其自己的特色,但這種特色不能歸在本文所論述的毛文體名下。這種毛文體是剔除了毛個人──或任何其他個人的──言語風格後的國家話語,或者說是國家意識形態在言語方面的要求和美學理想。

不歸納和解析毛文體的具體特徵,對它的批評和評價就難以深入。那麼,到底什麼是我所認定的毛文體呢?

首先,毛文體是一個標準化、非個人化的文體,即是說,它在相當程度上以消除文體多樣化和個性化的方式來達到使現代漢語定型和成熟的目的。毛主義把個人主義和個性化看作腐敗的根源,當然也是對紀律嚴明的黨機器的威脅。從文化角度來看,毛的革命就是一個不斷清除和壓擠個性的過程。這種過程一直到後毛時期才見減緩,但並未停止。

毛文體的逐漸佔統治地位伴隨著眾多文體的蕭條是一個引人注目的事實。就文學領域而言,毛文體的統治有兩方面的含義。一方面,一些諷刺性、批評性、或「不健康」的文體樣式被限制、禁止、或加以無「害」化的改造,比如雜文、喜劇、相聲、鴛鴦蝴蝶派小說、武俠小說等。另一方面,一些感情樣式由於其個性化或與新興的集體主義的大我風格相衝突而被判定為腐朽、頹廢、資產階級、或非無產階級的;對它們的描寫,甚至用於此類描寫的一批特有的詞彙也隨之萎縮乃至停止使用了。不過,在用消極手段取消某些文體以促成文體規範化的同時,意識形態當局也努力引入一些新的規範用語並使之公眾化和正文化。在這兩方面的作用下,新的規範的現代漢語最終成形,而過去的文言文、半白半文、舊白話文、和五四式的過於西化的翻譯體等,漸漸銷聲匿跡。魯道夫.瓦格納對毛時代中國化語言標準化的研究很有價值。他的實證研究和李陀的思辯性研究形成了對比。瓦格納發現自從中共建政以後,當局加緊了一套「正文」、「正語」的行政控制。黨的宣傳機構曾經制定了所謂正文正語的用語規則。當然,對這套規定執行得最徹底的是宣傳部門和黨務及行政部門。一般來說,政府當局對文字用語沒有過什麼具體的限定,起碼對文學這樣一個對語言要求極其廣泛的意識形態部門來說,這樣的限制從技術上來說也是不可行的。但在毛時代裏,文學可供選用的詞彙在越來越政治化的同時,其範圍也越來越狹窄了,尤其是由於個人主義的被批判,有關個人感情和個人心理方面的詞彙也越來越受限制。李陀曾舉文革中某小學生的日記為例說明那時人們的思想是如何乾癟。語言的標準化和非個人化使得許多過去五四時代卓有成就的老作家失去了他們的創作優勢。雖然有很多原因導致這些老作家在四九年以後停止了創作,但不能迅速有效地改換一套為當局樂於接受的語言風格無疑是重要的原因之一。無論如何,對於作家來說,改變主題和人物要容易得多,但很難迅速改換一套自己已長期使用並熟悉的語言。

由於毛文體的建立恰與現代漢語形成的過程同時,所以它對以後現代漢語的發展有著巨大的影響。儘管毛本人對傳統中國文化有著相當的積累和偏好,但由於他的整個文化政策對正統的傳統文化持一種嚴厲的批判態度,毛時代的文學語言急速而且相對徹底地切斷了它與傳統悠久的中國文學語言的聯繫。不過,因為現代漢語是在古漢語、現代口語和外來語的基礎上綜合發展而成的,稀釋了古漢語這一大構成因素,現代漢語反而與外來語有了更多的對應性和可譯性。相比較之下,國民黨和台灣當局的官方語言和中國傳統文化保持著更多的聯繫。所以,儘管可以寫一筆流暢的文言文,毛也只是在寫給國民黨方面或舊友時才用它。對他來說,這種「舊語言」只適合與舊時代打交道。和毛相比,當代中國官員的處境比較尷尬,因為他們沒有象毛那樣的兩種語言儲備,能和那些身處體制外的人自如地打交道。這也是文章開頭提到的那些難以和國外同行溝通的市長們的悲哀。

台灣旅美作家於梨華在一九八五年寫了一篇小說《江巧玲》,裏面引用了兩封信,一封是由主人公江巧玲──一個文革時期的中學畢業生──寫的,另一封是她的父親──一個四九年以前的老大學生──寫的。兩封信表現了完全不同的語言風格。於以一個局外人的角度表達了她對毛語言的感受。

江巧玲是在毛文體語境下長大的年青人,她用的是毛式現代漢語。她的信很長,下面引用的是其結尾一段:

這封信已經很長了,根據你們的來信,知道你們都是有工作,生活十分忙碌的人,爸叫我立刻結束,免得耽誤你們寶貴的時間。希望你們讀了此信以後,立刻給我們一個答復,當然,他希望,媽也是,對於上面所提的,都得到正面的答復。向你們致最崇高的敬禮。

江巧玲使用的並非是一種典型的毛文體:第一,這是一封私人信件,而且是寫給她姑姑的的;第二,這封信寫於八十年代,典型的毛語言已經開始受到挑戰;第三,巧玲主要想討論的問題是她在美國的姑姑能否幫助她和妹妹去美國──一個完全和毛主義相對的立場。然而,她仍然難以完全擺脫毛文體的影響。比方說,在上面所引的這段話裏,「寶貴的時間」,「正面的回答」,尤其是「致最崇高的敬禮」,都是毛時代的官方常用語。但由於在毛時代長大的青年一代沒有第二種語言儲備,不能發現其它表達方式,他們別無選擇。比較起來,父親的信是用半文言寫的。由於迥異於毛文體這種公眾語言,江父的半文言就成為一種私人語言。很明顯,江父覺得用毛文體──儘管是極大地稀釋了的──給他多年不見且又從未接受過毛文體訓練的妹妹寫信是不合適的。

虎弟雲霞二妹:接讀來信,涕不成聲,未料此生尚能得悉手足信息,幾疑身在夢中!雙親健在,實堪欣慰,祖上蔭德,予以福年。此生別無他望,僅禱有朝一日,泣叩雙親膝前,祈兩老恕我未盡侍奉之罪。巧玲巧瓊,皆成文革犧牲品,學業中輟,一為技工,一為理髮師。我與萍如,雖予以教導,終非正途,乞設法助彼等赴美學習,為兄者當感激無已,死亦暝目矣!千言萬語,三日三夜,難以道盡。蒼天見憐,惟望早日得晤虎弟。

固然這兩個寫信人有文化水準的差異,父親是大學生,女兒只是文革中正規教育被摧毀後的中學生,但仍然可以看出兩種語言──即毛式語言和未經改造的半文言體漢語──的不同。當然,對一個在毛語境下生活了三十多年的老人來說,江的父親並非不能使用毛式語言,但由於此信的私人性質,他自然更願意使用顯示自己個性的語言。父親的語言是凝煉的、沉重的、感慨的、個人的,可以說,充滿老中國文化蘊含的;而女兒的語言則是口語的、政治式的、急切的、務實的,從中可以體會到於本人對毛文體的失望。

由於擺脫了對個人情感和個人空間的關注,毛語言是粗糙的而且缺少溫情的,但它並不因此就失去了魅力。作為缺乏趣味的標準化的補償,毛語言喜好一種洪鐘大呂,捨我其誰的激情。所以,它又成了一種「大我」的語言。在毛式文學裏面,主體總是「大我」而非「小我」。一方面,毛文體裏有關「我」以及個人欲望的表達方式嚴重萎縮;另一方面,抒情個體總是習慣於把自己膨脹為遠大於個體的集體化代名詞「大我」。文革初期,儘管反映著政治鬥爭殘酷性而且帶有相當痞氣的語言,如「砸爛」、「打倒」,甚至「油炸」、「火燒」,成為合法的流行語言,但也不乏如「社會者,我們的社會;國家者,我們的國家;世界者,我們的世界;我們不說,誰說?我們不幹,誰幹?」這樣狂放、但也對充滿反抗精神而又渴望建功立業的年青人極有號召力的語言。如果說,對語言的規範化、標準化、和非個人化是毛意識形態對符合於黨機器運作的文化形態的功利要求的話,語言的激情化則是對這一四平八穩、缺少魅力的語言系統的一個美學補償,是毛個人語言風格的投射。就敘述文體而言,或者具體說,就敘述文體的結構而言,毛文體的這種激情化特點強化了自五四以來,尤其是茅盾的《子夜》以來,中國文學對「史詩性」的追求。這種史詩性追求試圖以文學形式來概括人類歷史或中國現代史上具有結構性意義的變革。這類敘述通常採取一個宏大的歷史性構架並滲透一種歷史哲學的思考。茹志鵑的著名作品《百合花》之所以受冷遇乃至批判恰在於它與這種壓倒性的時代美學傾向相逆。這種大我式的史詩性追求形成一個傳統,甚至流傳到新時期而不絕,如從毛時代的《創業史》和《李自成》到新時期張煒的《古船》和陳忠實的《白鹿原》。甚至可以說,這種敘述性的史詩性追求是毛式激情文體的一種物化,兩者之間有明顯的對應關係。對史詩性和哲理性的追求體現了超越小我超越時空的內在激情。史詩敘述和激情語言構成了毛式語言最醒目的外在標志。

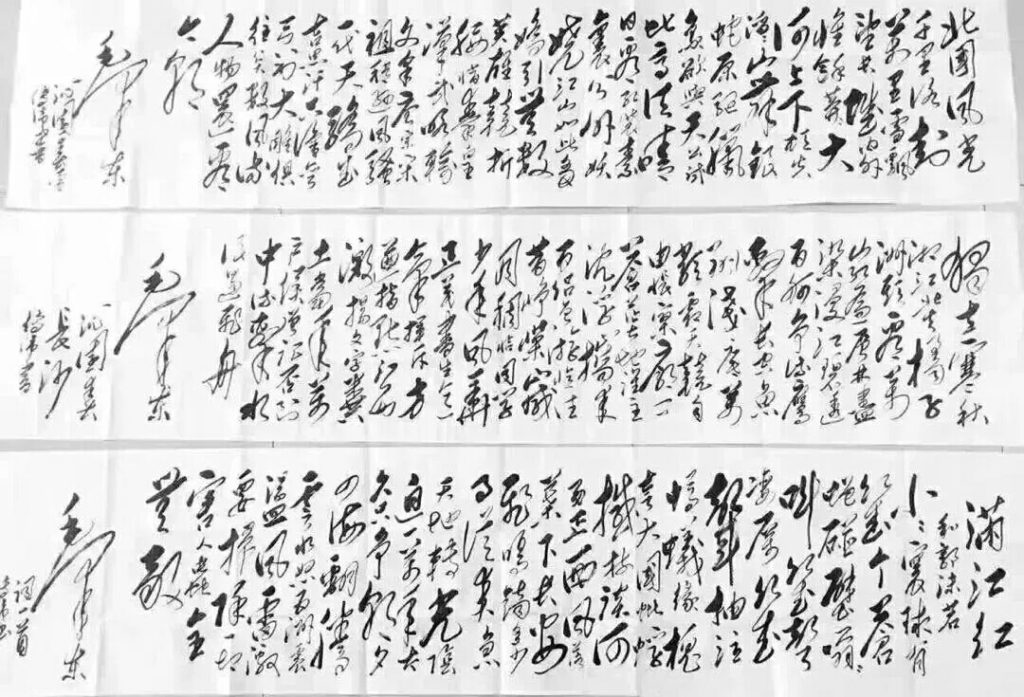

毛以詩詞著稱,鮮明地表現了他的文體特點,如他的《沁園春·雪》:

北國風光,千里冰封,萬里雪飄。望長城內外,維余莽莽,大河上下,頓失滔滔。山舞銀蛇,原馳蠟象,欲與天公試比高。須晴日,看紅妝素裹,分外妖嬈。

江山如此多嬌,引無數英雄競折腰。惜秦皇漢武,略輸文采,唐宗宋祖,稍遜風騷。一代天驕,成吉思漢,只識彎弓射大雕。俱往矣,數風流人物,還看今朝。

這也許是毛最好的詩。到他的晚期,雖然創作力已不如前,文詞也不再那麼無可挑剔,但其內在風格仍一如既往:

小小寰球,有幾個蒼蠅碰壁。嗡嗡叫,幾聲凄厲,幾聲抽泣。螞蟻緣槐誇大國,蚍蜉撼樹談何易。正西風落葉下長安,飛鳴鏑。

多少事,從來急;天地轉,光陰迫。一萬年太久,只爭朝夕。四海翻騰雲水怒,五洲震蕩風雷激。要掃除一切害人蟲,全無敵。《滿江紅.和郭沫若》

毛所喜愛的時空構架都是巨大的,史詩性的。不過還有很重要的一點,即充溢於其中的精神是樂觀主義的,它構成了與新時期史詩性作品的最根本不同。這種構架的巨大形態感有一種對讀者的迫力和感召力。毛沒有耐心細數個人的悲歡離合,而是徑直奔向那種對時空的巨大超越,再輔以他的激情語言,遂形成了毛自己獨特的個人文體。儘管毛的《沁園春.雪》在抗戰時期的國統區被某些記者批為「帝王思想」,但如不考慮其中的現實政治因素,毛的文體顯然有其可以成立的美學價值。文革後文壇對所謂「假大空」文學的批判和斥責是對這種文體末流遺脈的一種負面化概括。由於內在內容和人情味的缺乏,更由於對自由思想的鉗制,史詩性結構和激情化語言不可避免地走向虛張聲勢,但並不能由此得出毛文體全無價值的純負面結論。

需要指出的是,毛文體的上述特點不單在文學領域有影響,而且其美學風格已在一定程度上化為當時社會上普遍流行的思維方式和表達方式,在政論、新聞等各類文體中都已成為統治性的、而且滲透力極強的時代語境。比如《九評》,不但成為當時寫作的範本,即使在時風全變的新時期仍有其市場。實際上,毛文體作為一種審美範式已經脫離了其具體的意識形態涵義而獲得了獨立的價值。後毛時期的文學家和學者趙原曾坦承她喜歡大陸文學的「大氣」,儘管我們無法把她歸之於毛主義者:

即使到了現在,在大陸散文以至論說文也品種繁多了之後,你也仍然能輕易地將大陸與台、港的作品區分開來──不惟意識形態、知識背景,也有文體趣味、語言材料。大陸的作家似是寫不出唐德剛、劉紹銘發表在《明報》月刊上的漂亮文字。但多數情況下,我仍然更喜愛(或許說「習慣」更適切)大陸的文風,意味固然時有八股氣,有套路,卻較為「大氣」」,所謂「堂堂之陣,正正之旗」;相比之下,台港方面儘管語言材料豐富,運用靈活,卻有時會嫌太花哨,以至佻巧輕薄。我當然也明白,所謂「大氣」,與語言材料的短缺(有限與共用),未見得沒有某種關係。

雖然趙並未提到她所喜歡的這種「大氣」的文體就是毛文體,但得以把大陸文字和其它華文文體區別開來的因素不能不首先考慮毛文體的影響。如果毛文體的原則包括史詩性結構和激情化語言的話,我們就不難理解為什麼趙原把她所喜歡的大陸文字的特點稱為「大氣」。

當然毛文體在後毛時期的存在主要並不是一個被欣賞的對象,而是一個被超越、被嘲弄、被抨擊的對象。不但因為新時期是一個反文化專制的時期,而且也是一個反史詩、反激情的時期。所以,在新時期,被解構的不只是一般人所認為的毛文體中非個人化、標準化、規範化的似乎明顯負面的一面,更是它的史詩性、激情化的似乎正面的一面。換句話說,新時代的人們不喜歡毛文體不只是因為它以負面的形式鉗制思想,也是因為它以正面的形式鉗制思想。王小波曾經著文表示他對所謂蘇曉康文體的反感。考慮到蘇曉康是《河殤》的主要撰稿人,以王小波的自由主義立場而言,他對蘇文體的反感自然不是由於蘇對毛文體的瀆聖,而是由於其繼承了毛文體的遺緒,以一種嚴肅的主題、宏大的結構和煽情的語言令人想起令人不快的毛時期,儘管其內容與毛主義迥然有別。王指責蘇說:

自方言體以後,影響最大的文體應該是蘇曉康寫報告文學的文體,或稱曉康體。這種文體浮囂而華麗,到現在還有人模仿。念起來最好拖著長腔,韻味才足。並且好用三個字的詞組:比如「共和國」,「啟示錄」之類。在曉康體裏,前者是指政府,後者是指啟示,都屬誤用。曉康體寫多了,人會退化成文盲。

以毛文體反毛式革命意識形態,從反面證實了毛文體作為審美範疇的獨立性。

毛文體的第三個特點是其通俗性。談到這一點我們不得不考慮到毛文體同五四語言的複雜關係。一方面,毛文體接過了五四語言革命的旗幟並使它規範化、標準化、正語化;另一方面毛文體又繼承三、四十年代對五四語言的批判精神,並將之整合在自己的以農民革命為主體的主流話語中,發展為一個確定的文化策略。雖然在延安時期毛強調「普及」有其現實的功利考慮,但即使在建國後,毛式正統意識形態仍然強調所謂民間文化的民主性,從而給文學的通俗化、大眾化奠定了合法性基礎。文學的通俗性、大眾性得到了一種國家話語的形式。

五四精英文學的西化傾向體現在文體和語言的兩個方面。一方面,舶來文體──如新詩、話劇、新式小說等──無法立即和長期形成的民族欣賞習慣對接;另一方面,語言中大量的外來語和外來句法也無法馬上和原有的本地白話融合成為一種新語言。所以,如同五四前書寫語言和口語的脫離一樣,五四後的西式文體和文學語言與普通人接受的語言之間仍然距離遙遠。精英文學相對於汪洋大海般的舊式觀眾和讀者而言,仍然是一些孤島。在使學生腔的、嚴重西化的五四精英文學向民間滲透方面,有三種力量值得注意,即五四新文學中的鄉土文學,左翼文學,以及自民初以來就風行一時而至抗戰仍未衰的鴛鴦蝴蝶派文學。雖然鄉土文學和左翼文學在意識形態的鋒芒方面有所差異:前者重視地方風土人情的描繪和區域文化特點的反映,而後者更注重對階級對立的凸現,但他們同屬新文學內部的不同分支,都對底層人民生活投入了相當的關注。這樣,他們就自然地代表了一種文學平民化的傾向。但這並不意味著他們就是通俗文學。他們的趣味仍然是西式的和精英化的。他們筆下的下層勞動者只是他們解剖社會時的案例,是一種供陳列的「客觀物」。例如著名鄉土作家蹇先艾的《水葬》中的開頭一句:

爾媽,老子算是背了時!偷人沒有偷到,偏偏被你們扭住了?真把老子氣死!……

這是一種嘶啞粗糙的嗓音,在沉悶的空氣中振蕩,從駱毛的喉頭迸出來的。瘦筋筋的一身都沒有肉,只剩下幾根骨頭架子披著皮;頭上的髮雖然很亂,卻纏著青色的套頭;套頭之下那一對黃色的眼睛膨著直瞪。最引起人注意的,便是他左頰上一塊紫青的印記,上面還長了一大叢長毛。他敞開貼身的油漬的汗衣,挺露胸膛。他臉上的樣子時時的變動,鼻子裏偶然哼哼幾聲。看他的年紀約有三十歲的光景。他的兩手背剪著,腳上蹬的是一雙爛草鞋,塗滿了污泥。

起首的第一句話是地道的口語,下層人民的、帶有地方色彩的口語,但下面一段長長的文字都是對這個將被水葬的犧牲品的細緻的、全方位的體質特點的描述。這種對並無英雄特質的普通人的冗長描述本身──儘管作者並未使用什麼精英詞彙──是西方式的和非通俗化的。在中國古典白話小說和鴛鴦蝴蝶派小說那裏,這種孤立、細緻、客觀、冗長的描寫是少見的,因為它超出了當時的主要讀者群──普通市民──的欣賞習慣。這樣說並不是意味它的高深,而是意味它的生硬。真正通俗化、以商業化為目的的文學首先要考慮的是它的廣泛性和可接受性,是市場。但也正是由於商業化文學以迎合讀者趣味為目的,缺乏意識形態指向性,就不為毛主義所接納。事實上,鴛鴦蝴蝶派的消費性文學儘管頗有市場,但從來沒有因為其通俗性而為毛主義所利用。

和國民黨政府官方文件的半文言風格不同,中共的官方語言是徹底的白話。由於馬克思主義理論源自於西方,中共的理論語言和政治語言是天然西方化的,有大量的翻譯語言。延安整風是毛式語言得以建立的關鍵時期,但毛的所謂「反對黨八股」、反對「言必稱希臘」的西化學風並未導致任何的復古思潮,而是在向民間靠近的同時依然保持五四語言革命的成果。趙樹理當然是毛式通俗化話語政策的一個實踐,但其語言風格並未成為中共建國後文學語言風格的主流。《創業史》,《青春之歌》,《紅岩》等主流文學的語言風格依然是五四精英式的,但卻採取了一種儘量通俗化、或不那麼西化的方式去贏得讀者。更重要的是經過長期的語言實踐的熏陶,毛式五四語言已為大眾所接受,任何流行語言的實驗都只是五四語言的變種。在此意義上,毛並不允許語言的通俗化實驗取代五四語言的正統性。

五四精英語言的通俗化和正語化使得兩種不同的讀者群──精英文學讀者和通俗文學讀者──整合為一體。事實上,毛時代的文學是一種通俗化的精英文學。儘管我們可以說毛時代的語言霸權杜絕了別種文字的產生,但從語言演進的角度說,現代漢語的真正形成的標志就是毛話語。在毛時代,主流精英文學,如《青春之歌》,《紅岩》,《歐陽海之歌》的發行量都在幾百萬冊,超過新時期任何一部商業化流行小說。這種話語的通俗性不表現為通常商業化情形下的特點,不再是口語化、地方化的通俗文學,而是一種正語化的、消融了純文學和通俗文學界限、又極端意識形態化的文學。如果說二十世紀的中國語言就是一個巨大的通俗化過程,那麼這個過程到毛話語階段借助於國家權力才最終完成。美籍學者林培瑞認為,比起本世紀早期作家們的書面語,包括文言文和白話文,七十年代的書面語要統一得多了。所有以後的文學作品都是在這種語言母體上的某種發展。 (吳進:西安外語學院)