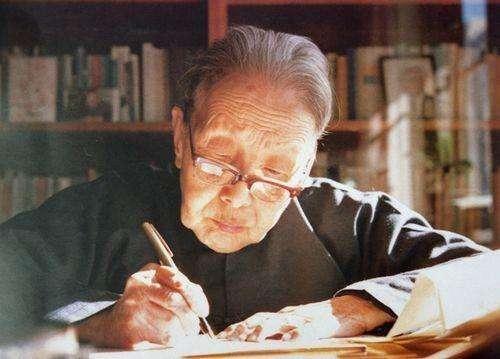

紅色耶路撒冷的空城──冰心信仰之革命化(上)

冰心早年創作了諸多基督教文學作品,並一度被視為「基督徒作家」。但在一九五一年從日本回國後,曾經真心頌主的「屬天」冰心卻義無反顧地擁抱「屬地」的共產主義信仰,實現了毫無阻滯的轉化,其過程之順暢令人驚嘆。冰心能夠完成如此迅捷過渡的原因在於她對基督教的理解是道德化的,其認信並不純粹。冰心無法在一種異化了的信仰上穩定地生活,其試圖「調和」的努力最終淪為無情的蛻變和改換。

冰心在民國時期和基督教走得很親近,她不僅自中學、大學到研究生階段皆於教會學校接受教育,還憑著諸多神學色彩濃厚的文學創作在當時被視為最具天賦和才華的「基督徒作家」之一。但是她並沒有按照這樣的軌跡一直走下去。如果說青年的冰心是圍繞聖壇的天使,一九五一年從日本舉家回國後的冰心就毫無阻滯地成為了紅色草原的踏馬。無論是對階級鬥爭的無條件擁護,還是成為批判「資產階級之愛」的驍勇戰士;無論是對舊作和個人歷史的徹底否定,還是再三檢討曾經對基督教的痴迷,無不顯示著冰心已經全然認同了新降神州的旗幟,並且用唯物主義世界觀和歷史觀將自己「全副武裝」。一九五三年冰心發表了在國內公開露面以後的第一篇文章《歸來以後》,文字的氣質和風格與之前的創作已大不相同。彼時被視為「閨秀派作家」的冰心,此時一下筆完全是「社會主義國家文藝工作者」的身份、口吻和感覺。這種轉換的速度如此迅捷,過程如此自然,中途仿佛沒有經過半點磕跘和反覆,完全可以用「無縫對接」來形容,著實令人驚訝和驚嘆。要知道冰心在之前可是被視為一個自由派的基督徒作家的,她如何能幾近毫不費力地做到連一些在民國時就隸屬赤色陣營的文人費盡心力都無法完成的改造?這種從「天上」到「人間」的極速轉換在旁人看來簡直就是一個奇蹟。

顧彬認為中國文人具有的代表特性是「可以在最短時間內發生任意轉舵」,但這仍無法合理地解釋發生在冰心身上的現象,因為一方面冰心並非反覆無常的善變文人;另一方面冰心在當時的轉變是非常「心甘情願」、「主動配合」的,幾乎看不到有什麼政治野心;故排除了性格和政治因素,從其人的信仰和文化內部來看待這一轉變也許能為我們提供一個更為清晰的視角。從原則上說,冰心曾經信靠的基督教和後來皈依的共產主義是彼此並不一致的信仰,有神論和無神論的區別決定了在現實中於二者間進行順聯的難度,那麼冰心的基督信仰是如何走向了共產主義呢?冰心「愛的哲學」又是如何邏輯地發展到了階級鬥爭思想呢?在其間橫貫著的那個巨大的信仰鴻溝,似乎只有「突變說」才能實現合理的跨越;但這樣的解釋未免過於簡單和含混,冰心思想的內在發展歷程也會遭到硬性切割和拆裂。

學界多將中華大地上基督教的傳續和一九四九年之間的界標定為斷裂,而對冰心這個具體個案的剖析可以讓我們看到,其宗教信仰在現當代中國是如何一步步承續並異化進政治的意識形態的。在這個過程中,「貧民主義」是冰心左轉的思想背景,也為冰心由崇信基督教能順暢轉為宗奉共產主義奠定了基礎;而前後兩種信仰在理論結構上千絲萬縷、明來暗往的聯繫則為這種轉變提供了一系列條件,冰心對於基督教義的道德化理解又使得信仰的過渡和異化成為可能。

如要細緻重現冰心在兩種信仰之間轉化的心路歷程,從她前期作品中尋找線索和答案不啻為一脈務實的途徑,尤其是其小說塑造人物暗含的框架能夠給予我們一些重要的啟示。在這些作品裏面,各類人物角色於劇情中表達意義的方式上反覆出現著溫和而堅定的二元對立,例如貧窮/富有,弱勢/強權,底層/上層,高尚/醜惡,往往代表正義、光明和希望的都是弱者(窮人、無權之人),而品行不端、需要改正、終被感化的都是強者(富人、有權之人)。總之,人物品行的好壞優劣往往可以從其身份(或者說階級地位)上推導出來,在一種對於財富、權力、地位的反向歧視的敘述中,無良的強者和善良的弱者永遠都是那麼涇渭分明。我們可以將冰心的這種思想稱之為「貧民主義」,其可以用「三位一體」來概括:一、將人群劃分為弱小、無權、善良之貧民和強大、有權、邪惡之上層的二元對立視角;二、貧民對上層天然地具有道德優越感和道義優勢;三、貧民可以通過道德感化或武力鬥爭來使上層自願臣服或被強制壓服。冰心的作品中這種推崇弱者、窮人的「貧民主義」與共產主義唯民思想相勾連,在「愛」中埋下了激進的種子,使得她最終由泛神的同情走向革命的同情,由同情弱者走向同情無產階級。

小說《分》就是一部蘊含著這種思想的典型作品。文中的「我」是產房裏一個新生的嬰兒,按照文中的描寫「我」的家庭應屬社會的中上階級,母親知書達理,「她會看書,床邊桌上堆著許多書,屋裏四面也擺滿了花」,「我」是母親的第一個孩子。父親的樣貌則很像高級知識分子,「清臒的臉……很長的睫毛,眼神很好。仿佛常愛思索似的」。母親希望以後「我」能早早的學習音樂和繪畫,並成為一名科學家;父親則覺得該替孩子儲蓄教育費了,並說「這筆款越早準備越好」。母親的妹妹已經準備好了一個搖籃,弟弟則準備在「我」六歲時贈送一部小自行車。從對這些細節的描寫不難看出「我」生活環境之優越,不僅「我」的父母,而且家裏的親戚朋友都屬上流社會有一定身家和地位的人。和「我」一個產房的「小朋友」則是高等階層的反面——貧民的典型,小朋友的父親是殺豬的屠戶;母親是家庭婦女和兼職奶媽,在「慈幼會」的介紹下才得以第一次來醫院生產。「我」出生後父母的親戚朋友們都來探望,小朋友直到第二天連父親的面都沒見著。如果說在物質的佔有上「我」毫無疑問地多於小朋友;但在精神上則是小朋友對「我」完勝。在這一點上文中對「我」和小朋友神態表情的描寫暗示了許多潛在的信息。當「我」被護士贊美外表秀美白淨,圓頭大眼、黑皮寬肩的小朋友的反應是「似輕似憐」地微笑著。當「我」訴說四個小時難產的痛苦,小朋友回答說自己已是母親的第五個孩子,半個小時就生下來了,「我」聽到後的反應是「默然」。當小朋友這樣對「我」陳說以後的夢想:「我大了,也學我父親,宰豬,——不但宰豬,也宰那些豬一般的盡吃不做的人!」「我」的反應是「靜靜的聽著,到了這裏趕緊閉上眼,不言語」,在之後反覆思量這句狠話時「小手在裘底伸縮著,感出自己的渺小」。「我」的母親沒有奶水,但「我」回家後會去吃奶粉和橘子汁;小朋友「似憐憫又似鄙夷」地回應說他的母親要給人當奶媽,他在回家後就將被丟給祖母撫養,去吃米湯和糕乾,「我」的反應是再一次「默然」,而且「滿心的高興都消失了」,「覺得慚愧」。這種對貧民和上層明顯的分別抬高和貶低在二人分別時到達了頂點,小朋友的眼中「放出了驕傲勇敢的光」,宣言似地對「我」說:「你將永遠是花房裏的一盆小花,風雨不侵的在劃一的溫度之下,嬌嫩的開放著。我呢,是道旁的小草。人們的踐踏和狂風暴雨,我都須忍受。你從玻璃窗裏,遙遙的外望,也許會可憐我。然而在我的頭上,有無限闊大的天空;在我的四周,有呼吸不盡的空氣。有自由的蝴蝶和蟋蟀在我的旁邊歌唱飛翔。我的勇敢的卑微的同伴,是燒不盡割不完的。在人們腳下,青青的點綴遍了全世界」,而「我」則窘迫到了極點,幾乎是求饒似地說:「我自己也不願這樣的嬌嫩呀」,小朋友見此情狀,還對「我」進行了安慰。當媽媽給「我」換上美麗溫軟的新衣,小朋友則穿著拆改過還打滿補丁的大襖子,但是就是如此不合身的一套舊衣服在小朋友口中卻成為了驕傲的「鎧甲」,「我」則覺得新衣服使人燥熱得想哭。當父母坐著小汽車來醫院門口接「我」,小朋友則由他衣衫襤褸的父母抱回家去,但這樣的景象卻絲毫不能使「我」產生半點的優越感,反而在「我」眼中的小朋友「緊閉著眼,臉上是凄傲的笑容……他已開始享樂他的奮鬥」。小說最後以「我哭了」作結。

《分》這篇作品從內涵上挖掘,已經在一定程度上接近了階級觀點,但展開故事情節的邏輯仍與愛和同情相關聯。在文中弱者事實上用話語把強者「感動」和「說服」了,令強者感到羞慚並進而生發出想成為貧民階層的一分子的強烈意願,形成了一種在現實生活中可能性微弱的詭異邏輯。這種對底層階級的神聖化和英雄化在冰心早年的許多作品中都能看到影子,有著高貴出身、優裕收入、良好教育的高等階層反而在什麼都比不上自己的貧民面前自慚形愧,還自願主動地去作被貧民教育的學生,理想化的貧民成為了神聖的導師。在當時有類似看法的知識分子並不止冰心一人,聞一多、郭沫若、茅盾等人都曾在文章中流露出上層須向貧民「低頭」的傾向。發表這類言論的知識精英有著一個共同的特點,那就是對自己擁有的知識心懷羞慚,而且恰恰是這些「高級」的知識導致了這種「原罪感」。他們將自己擁有的知識和權貴階層所佔有的財富和權力相提並論,往往越是出身富貴的知識分子這種感覺就愈加強烈;因此他們不僅不認同自己的這種身份,還試圖通過對貧民的贊美或接近來對之「洗白」。按理說,冰心出自軍官家庭,從小生活富足優越,與底層百姓打交道和從事繁重體力勞動的直接經驗應該說並不太多,但是隨著鑽研學問、體察民情、觀察社會的深入,她在中年階段卻開始轉向「意義的濃縮」──一切生命的、生活的、歷史的意義都出自具體的勞動和勞動的人,知識分子的腦力勞動反而是最虛偽和輕賤的,甚至算不得真正意義上的「勞動」;意義僅存在於辛勤的汗水,享受著他人汗水的果實卻又誇誇其談地耍著嘴皮子則是可恥的。類似的認識表現得最為典型的莫過於聞一多的言論:「我們(指知識分子——引者注)的知識是一種髒物,是犧牲了大多數人的幸福而得來的」。在《問答詞》中冰心寫道:「不要看低了愚夫庸婦,他們是瞭解生命的真意義,知道人生的真價值。他們不曾感慨,不曾煩悶,只勤勤懇懇地為世人造福」。這就將貧民的境界提到了一個高深的層次,雖然他們相比於上層缺少知識和財富,但他們「瞭解生命的真意義」、「知道人生的真價值」,他們在勤勤懇懇的勞動中實現了一種最為真實的意義和價值,只有這種在實踐中靠雙手生發出來的東西才具有「真」的內涵。冰心對於貧民的境界拔高和道德美化在很大程度上對應著上層的道德羞愧,在她作品中貧民在道德上的天然優越性似乎在告訴讀者,那些上層佔有的財富和權力多是為富不仁、為官不仁,他們手中的一切雖然貌似華貴莊嚴,但皆「來路不正」;而貧民雖然一無所有,但他們勤勤懇懇地用自已的雙手和汗水換回有限的生存資料,這樣的生活才是充實而有意義的,這樣得到的果實才是能心安理得地享用的。於是,在知識分子叛逆的藝術氣質和對繁重體力勞動的道德化二者的共同作用下,既有現實中的階層梯級被倒置和扭轉。事實上,整部中國現代革命歷程的正史講述就可以歸納為善良堅定的貧民(無產階級工農)推翻和感化邪惡凶殘的上層(剝削階級地主資本家)的過程。對貧民的道德美化、對上層的人品歧視和一九四九年後推薦上學、安排工作、晉級提升等方面很長一段時間內的「唯成分論」有著密切聯繫,也為之後預判國民品行的「血統論」提供基礎,應該說前者的邏輯恰恰是後者一系列政策的理論先導和輿論準備。

冰心對貧民的推崇固然有其歷史背景,但問題在於其「貧民主義」所依恃的是一種看待人性的理想化視角,其中的貧民實際上是一個虛幻的主體,他們無所不能而又一無所能。一方面他們是最具力量、人數最多、理論上地位最為高貴的「人民」,他們創造絕大部分物質財富,具有最美好的品質(例如勤勞、勇敢、善良等),不僅如此,他們還是「歷史的創造者」;另一方面他們又是最卑賤、最容易被忽略和輕視、被歷朝歷代的統治者所愚弄的「愚民」,他們自私貪婪、麻木不仁、極易被收買和控制,而且在很多時候,他們甘願被密室政治操控而淪為炮灰或自相屠戮的工具。看待社會底層民眾的複雜心態也突出地顯現在冰心的前期小說之中。以底層兵丁為例,她在《一個不重要的兵丁》中塑造了一位能夠「牧領」眾人的、擁有完美基督人格的兵丁,在《到青龍橋去》中細緻地描摹了火車上七位凝重而溫柔的兵丁,並對他們端莊純良的品行抒發了深切的感動。但在《冬兒姑娘》中冰心卻寫到街頭的小販最怕大兵,因為這些人連拿帶搶、凶神惡煞,尤其是張宗昌的兵丁「一個個要飯的似的,襪子鞋都不全,得著人家兒就拍門進去,翻箱倒櫃的,還管是住著就不走了」,活脫脫就是一群土匪。甚至在同一篇文章中,對於底層兵丁彼此嚴重矛盾的表達也先後出現,她一邊感慨著「我有生以來,未曾看到過像我在書報上所看到的,那種獸性的,沉淪的,罪惡的軍人」;一邊卻又沉痛地感嘆著當時的軍隊「將這些勇健的血性的青年,從教育的田地上奪出來,關閉在黑暗惡虐的勢力範圍裏,叫他們不住的吸收冷酷殘忍的習慣,消滅他友愛憐憫的本能」。而冰心《冬兒姑娘》中的主人公——一個年輕潑辣的底層女子冬兒也正是正邪混雜的集中體現者。冬兒雖然用勤勞的雙手在社會上討生活,生存歷盡艱辛,但她為了活命卻是什麼都敢做,例如曾受雇於無良米鋪去砸圓明園漢白玉的大柱子,將砸碎的玉屑混在米中摻雜使假、欺詐顧客。她一方面表現得比土匪兵丁們更為凶悍,勇於維護屬於自身的權益;另一方面卻又樂於和這幫人同流合污,跟在後面混吃混喝,「她(冬兒——引者注)跟他們(匪兵——引者注)後頭走隊唱歌的,跟他們混得熟極了,她哪一天不吃著他們那大籠屜裏蒸的大窩窩頭」?她為自家地裏的玉米被偷而怒火中燒,非要找到小偷不可;但自己卻又好佔小便宜,甚至不惜坑蒙拐騙,例如曾匡哄幾個兵丁將草料卸在自家後院,私吞這批草料後直接「跑路」。在冬兒身上我們確實看到了中國社會底層人等十分複雜的個性和極為「中國特色」的國民性,她一方面散發著民族傳統中勤勞肯幹、不怕吃苦、靈活務實的寶貴品質,一方面又顯露出撒潑無賴、膽大心黑、沒有底線的市井惡習,甚至是傳統文化中「厚黑」、自私、奸詐的遺毒和糟粕。(李卓然)